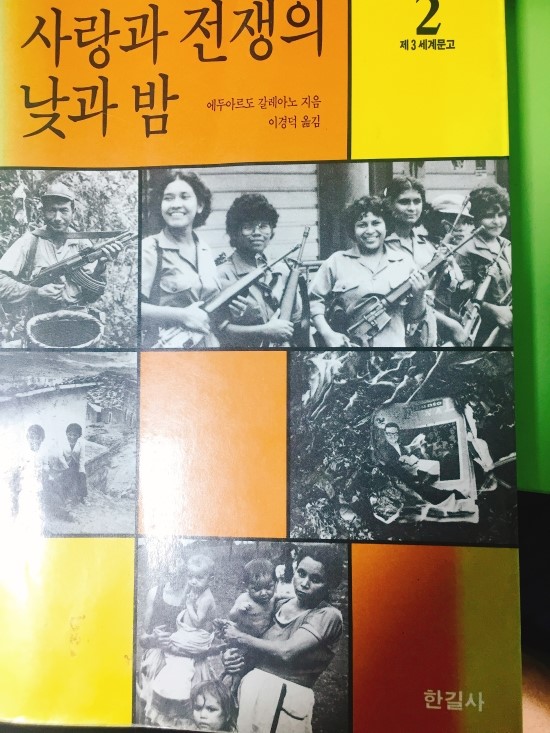

랑과 전쟁의 낮과 밤

사랑과 전쟁의 낮과 밤

몇 년 만에 이 책을 다시 들었다. ‘1987’을 미실씨(와이프)랑 보고 나서. 나도, 와이프도 함께 눈물을 흘렸다. 그리고 이 책을 많이 생각했다. 한때 절판 책을 찾아 뒤지는 물욕에 휩싸이던 나에게 왔던 그 책. 아마, 10년 전 대구 헌책방에서 샀던 것 같다.

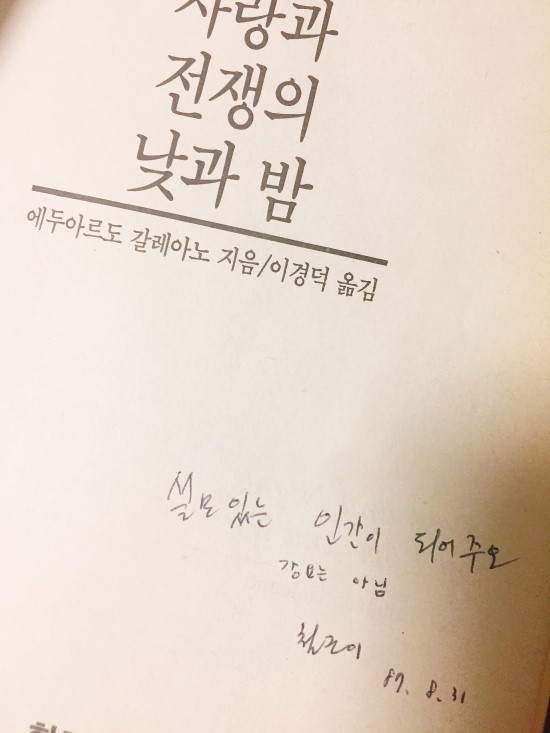

다시 훑어보면서 많은 부분이 눈에 들어온다. 헌책의 특징중 하나인 이러한 표시는 나에게 책의 주인이 어떠한 사람인지 유추하게 해준다. 6월 항쟁이 갓 지난 때에 누군가에게 생일 선물로 주었음이 틀림이 없다. 선물의 당사자인 누군가의 이름은 적혀있지 않았지만, 분명 함께 항쟁에 뛰어들었으리라. 당시에는 위험한 책이었음이 틀림이 없었던 제3세계 문고에서 나왔다. 한길사는 지금도 좋은 책을 많이 만들지만, 역시나 이러한 책들은 당시의 저항의지가 살아 있음을 말해 준다.

‘나는 세계이지만, 아주 작은 것이다. 한 인간의 시간은 역사의 시간이 아니다, 비록 우리는 그러기를 바라지만.’ ‘기쁨은 슬픔보다 더 큰 용기를 필요로 한다. 어찌 됐든 우리는 슬픔에 익숙해져 있으니’

지금 보아도 아주 멋진 말이다.

에두아르도 갈레아노는 아주 멋진 글귀를 많이 남겨 주었다.

당시 역사에 대해서는 말할 것도, 밝힐 것도 아직 많을 것이다. 때때로, 아니 지금역시 서글픈 현실 속에서 살고 있지만 그래도 내일 역시 살아있기를……. 직업상 어쨌거나 버릇없고 순순한 아이들을 많이 볼 수밖에 없는 환경이다. 서글프지 않을 수가 없는 과거의 무게에 짓눌리는 그 나날에서 아이들이 홀가분 해지기를 바란다.